もったいない!食べられるのに捨てられる「食品ロス」を減らそう。

更新日:2023年07月18日

世界の合言葉「もったいない」食品ロスを減らすためにひと工夫!

まだ食べられるのに捨てられている食べ物、いわゆる「食品ロス」が日本では年間約631万トンにものぼります。

これを日本人1人当たりに換算すると、毎日お茶碗約1杯分(約136グラム)のごはんの量を捨てていることになります。

私たちは多くの食べ物を輸入しながら、大量に捨てているのです。

大切な食べ物を無駄なく消費し、食品ロスを減らして環境面や家計面にとってもプラスになるような、簡単な工夫をご紹介します。食品ロスを減らすためには、私たち一人ひとり、そして食品業者の方々の取組が必要です。大切なのは、食に対して「もったいない」という気持ちをもつことです。

「食品ロス」は様々な場面で発生し約半数は家庭から

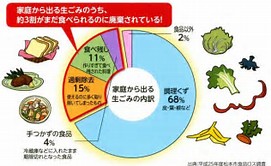

家庭から出る生ごみの内訳

食品ロスは、食品メーカーや卸、小売店、飲食店、家庭など、「食べる」ことに関係する様々な場所で発生しています。

家庭においても食品ロス全体の約半数にあたる年間約302万トンが発生しています。食材別にみると最も多いのは野菜、次いで調理加工品、果物類、魚介類です。

食品を食べずに捨てた理由として多いのは、

・鮮度の低下、腐敗、カビの発生

・消費期限、賞味期限が過ぎた

などが、挙げられます。

家庭から出された生ごみの中には、手つかずの食品が2割もあり、さらにそのうちの4分の1は賞味期限前にもかかわらず捨てられるものです。

そのほか、調理の際での、野菜の皮剥きや肉の脂身の取り除きなど、食べられる部分を過剰に捨てていることも食品ロスの原因になっています。

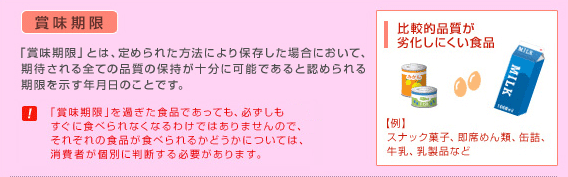

「消費期限」と「賞味期限」の違いを知っていますか?

加工食品には、「消費期限」か「賞味期限」が表示されています。皆さんはその違いを知っていますか。

消費期限とは

賞味期限とは

3きり運動

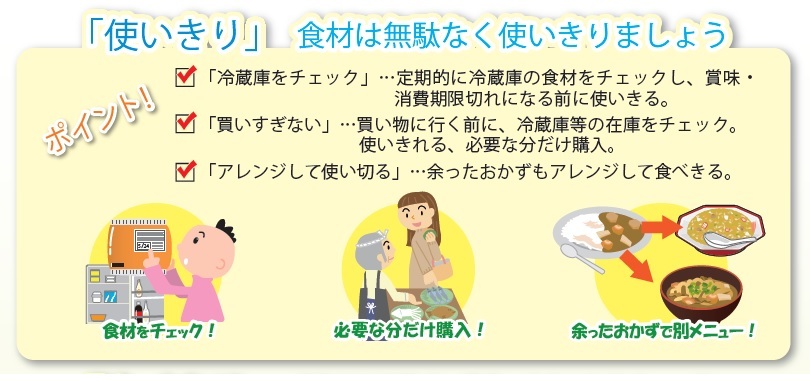

「使いきり」

買い物前に冷蔵庫の中身をチェックし、買い物メモを作ってから出かけると、不要な買い物控えることができます。また、野菜などを切るとき、できるだけ捨てる部分を少なくする一工夫も大切です。

その他、週に1度「冷蔵庫確認日」を設けるなどして、冷蔵庫内の整理・整頓を行うことで、計画的に買い物をすることができます。

ポイント1 使いきり

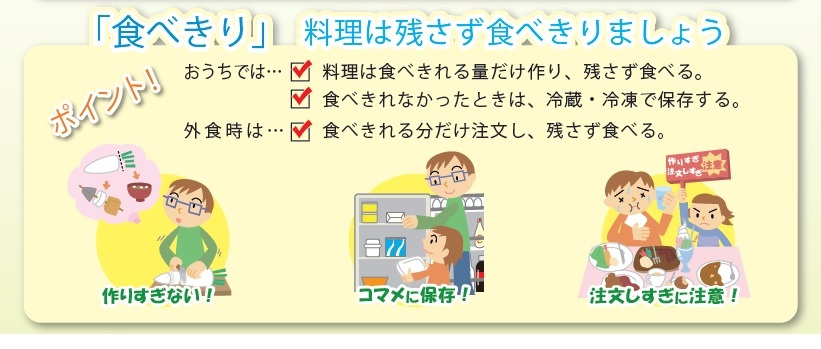

「食べきり」

せっかく作った料理を残して捨てるのはとてももったいないことです。作りすぎてしまわないように料理は食べる分量を把握して作りすぎないようにしましょう。

そして、作った料理はできるだけ残さずおいしく食べるようにし、残ったものは少しアレンジして違う料理にすると残さず食べきることができます。

また、外食においては、「ごはん少なめ」などというように、注文時にあらかじめたべきれる量を店員に伝えたり、こまめに注文をしたりするなど、提供された料理は食べきるようにしましょう。

ポイント2 食べきり

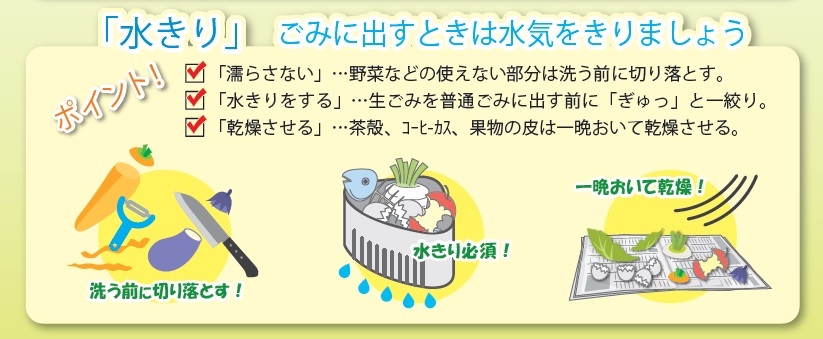

「水きり」

生ごみの重さのうち約80パーセントは水分だといわれています。きちんと水分を切ってごみ出しをすることで、ごみの重量が減らせるだけでなく、生ごみ特有のにおいが軽減されたり、生ごみを燃やす際のエネルギーの節約にもつながります。

生ごみに水がかからないようにし、捨てる前に「ギュッとひと絞り」を心掛けましょう。水きりネットや水きりグッズの使用もおすすめです。

ポイント3 水きり

残さず食べよう!30・10(さんまる・いちまる)運動

外食で!30・10運動!

飲食店から出る生ごみのうち、約6割はお客様の「食べ残し」です。

30・10運動とは、乾杯後30分間とお開き前10分間は自席で料理を食べる運動です。

外食の際は、食べきれる量を注文するなど、食べ残しが出ないように工夫することで、「食品ロス」の削減に取り組みましょう。

関連リンク

食品ロスの削減・食品廃棄物の発生抑制(農林水産省)(外部リンク)

食べもののムダをなくそうプロジェクト(消費者庁)(外部リンク)

関連書類

中能登町一般廃棄物処理基本計画ごみ処理にかかる基本理念・方針について (PDFファイル: 1.5MB)

「使い切り・食べ切り・水切り」の『3切り運動』にご協力お願いします (PDFファイル: 837.8KB)

- この記事に関するお問い合わせ先

-

生活環境課 環境衛生係

〒929-1692

石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地

(行政サービス庁舎2階 住環境整備フロア)

電話:0767-72-3927 ファックス:0767-72-3929